¿Qué le hace suponer a un poeta como Dionicio Morales que la poesía sirve para mitigar la terca obstinación del invierno por perpetuarse? ¿Qué lo lleva a pensar que esa poesía —la suya— habrá de devolverle a un hombre la esperanza?

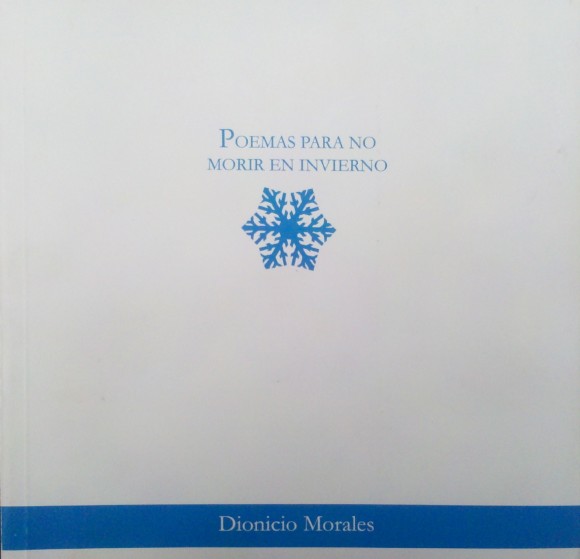

Tal vez el maestro Morales no lo diga abiertamente (por decoro, por humildad) en el libro que hoy presentamos, pero a mí no me queda la menor de las dudas de que el título no puede ser más afortunado. Si a la pregunta constante de ¿para qué la poesía? muchos responden el “para reinar sobre la muerte”, la mía es una voz que añade a esa contestación la constatación de una alegría desconocida (por presuntamente oculta) que sólo ciertas obras poéticas producen. Poemas para no morir en invierno (Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, 2012) cuya aparición reciente celebramos, del poeta tabasqueño Dionicio Morales, es una muestra de esa alegría serena, tan infrecuente en muchos autores.

Dionicio Morales, Poemas para no morir en invierno, México, Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, 2012, 72 pp.

Construido como un amasijo de poemas escritos en el decurso de dos décadas, el libro ofrece idea del oficio de Dionicio Morales como autor de textos memorables, tanto como de la concepción que sobre la escritura, abierta o secretamente, alberga. Me atrevo ahora a traer a cuento la indeclinable escogencia del poeta por las artes plásticas.

Cuando uno lee un libro de poesía del autor de Las estaciones rotas, uno se encuentra allí con el gozo hierático de la contemplación, pero también con la exultante intensidad de los colores. El lector tiene siempre, al adentrarse al universo verbal del maestro Morales, la sensación de algo visto y la experiencia de un golpe cromático del que es difícil sustraerse.

Pienso ahora, al adentrarme en la selección de textos que es Poemas para no morir en invierno, en poemas como “Biografía marina” y “Corazón de obsidiana”, correspondientes al libro Retrato a lápiz (2001). Si el azul del mar y del cielo parecen destellar, en el primero, con la intensidad de un lienzo que retratara la vida de un yo inexorablemente unido al lecho marino (Desde mi infancia/ recuerdo el mar/ como un gran golpe de agua/ profundo/ interminable/ porque la vida/ viene de más allá/ de sus entrañas/. Mis ojos eran huérfanos/ de aquella luz/ cálida mojada/ en la suavidad/ de un pétalo/ de agua/ deshojado…), en el segundo el gris de la “piedra dura” con que el poeta asocia a su amada y odiada Ciudad de México, la ciudad que adoptara como suya desde hace más de cuarenta años, resulta ser de un pasmo contundente (Amo esta piedra/ su asombro eterno/ sus miles de ojos clandestinos/ su forma de edificar una ciudad/ (como ninguna)/ y otra ciudad/ (también como ninguna)/ Amo su corazón de obsidiana/ su dialéctica/ de la eternidad...).

He escrito lo anterior y confieso que concluyo que debí de escribirlo bajo el peso de algo que le leí recientemente, con motivo de esta presentación, a René Avilés Fabila, amigo a todas luces del maestro Morales. El autor de Tantadel asegura que el maestro escucha música cuando ve colores o cuando atestigua el arte de una escultura, un cuadro o una fotografía. Ateniéndonos a esta sinestesia sospechada, la poesía de Dionicio Morales tendría que ser, entonces, la conjugación inevitable de la formas que percibe y la música que tales formas le llevan a escuchar muy dentro de sí mismo.

Sólo faltaría resolver, dentro de esta ecuación en apariencia simple de los resortes que mueven a una poesía que “canta y cuenta” (como decía Octavio Paz del poema extenso; como tendría que ser la poiesis del poeta en cuanto oficiante de un culto sagrado, según escribió Robert Graves en La Diosa Blanca), las claves de una obra que exuda musicalidad, pero también cierta dosis de ironía, regusto por los frutos de la tierra y agudeza.

Para comprobar la ironía contenida en algunos tramos de Poemas para no morir en invierno habría que remitirse puntualmente a un puñado de textos como “Cantos de la pura belleza”, del libro Retrato a lápiz y al poema que da título al libro Las estaciones rotas. La ironía, en este tramo de la obra poética de Dionicio Morales, va unida indisolublemente a lo amatorio, y constituye, en ese sentido, una negación del amor tal y como los cánones de la poesía amatoria —desde Horacio y Ovidio, los poetas latinos más importantes del clasicismo romano— lo han concebido a lo largo de siglos. Negación, la de la ironía, que es al mismo tiempo afirmación. El poeta reniega del amor porque cree absolutamente que en el fondo a él debe asirse para hallar su más pleno sentido. (Te desenraicé la cabeza/ para que tu mirada/ no mirara más nada/ que mis ojos./al oír una voz en tu conciencia,/se me cerraron los ojos./Hoy, mi ceguera/ es más ciega/ que/ tú).

Cuando hablo del regusto por los frutos de la tierra en esta selección poética hablo, sobre todo, de los libros Dádivas y Las estaciones rotas. Allí, el discurso parece descender del cielo etéreo que distingue buena parte del lenguaje de los otros títulos para concentrarse en cosas terrestres, tan próximas y queridas. No pueden dejar de apreciarse, desde esta óptica, los verdaderos “cuadros” que, como bodegones en una pintura impresionista de Cézanne, el poeta pinta con las palabras y que tienen por tema flores, frutas y animales.

Destaco, de entre estos textos, la exquisita aproximación del poeta a la pitahaya, fruta cactácea de gran abundancia en Tabasco, la tierra del poeta: Cacto crecido con singular instinto, sus/ flores encarnadas palidecen ante el fruto/ que en su oval arquitectura encierra la/ eucaristía del trópico pringada con/ puntos negros infinitos, recinto de la/ arcangélica frescura del Usumacinta/ en un trago de sed).

En Las estaciones rotas, aparecido en 1996, el discurso sobre lo terreno se ensancha para permitir esa visión que lo mismo se detiene en los intersticios de la urbe (La ciudad es una noche sin ruidos…) que en las piedras silvestres, las piedras rodantes que atestiguan desde su formación la edad del tiempo y aman el orden secreto de la tierra. De entre esta selección, el poema “El árbol” reclama para sí un sitio aparte. Metáfora del hombre y de la vida, “El árbol” contiene en su belleza breve las claves de una poética que no economiza en recursos lingüísticos, pero que tampoco se desborda en artificios.

Apenas si me es posible no incluir en esta breve aproximación a un tramo de la obra “dinonisiaca” (¿o “moraleana”?, ¿cómo llamar con propiedad a un trabajo literario que se sostiene a fuerza de dotar de sentido a la música de las imágenes?) el poema completo, así que me doy permiso para traer (aquí) a cuento la sonoridad de sus primeras líneas: Frente a la puerta de la casa donde vivo/ hay un árbol muy viejo, alto, grande,/ desmochado de aquí, de allá, a mansalva,/ por algún hijueputa —así decimos en mi pueblo—/ que en tiempos lejanos quiso derribarlo./ El árbol todavía tiene ganas de vivir. /Se aferra al único sostén: su altura…).

En los libros Herido de muerte natural y El último canto del cisne, títulos publicados a partir del año 2000, la poesía de Dionicio Morales se decanta por un discurso ligado francamente a la forma. En tales títulos la fuerza expresiva del sentido del verso importa tanto como su continente, aunque a veces —como ocurre particularmente en los textos del primero de ellos— la construcción rítmica parezca avasallar al disfrute que el lector podría extraer de su interpretación.

Densos, sucedidos entre sí como en una acumulación vertiginosa de palabras, estos poemas podrían fácilmente perturbar a un lector ordinario y —es de reconocerlo— reclaman una lectura atenta, dispuesta a desentrañar el gozo que se oculta tras un registro melódico que se despliega siempre en el mismo tono y que hace de no utilizar los conectivos “y” y “que” una proeza.

Los poemas de Herido de muerte natural son, por lo demás, una apuesta muy válida en sí misma en torno a los eternos temas de la literatura (el amor, la vida, la fugacidad del tiempo indetenible) y es en ese contexto que se hermana con El último canto del cisne. Como en aquél, en este libro el ritmo corre a trancos y sólo hay que esperar que hable por sí solo para entender que no habrá en la interpretación de cada verso una lectura necesariamente comprensiva.

He dicho antes que me preguntaba por la razón de que Dionicio Morales suponga que la poesía sea capaz de mitigar los rigores del invierno. Me he cuestionado por la esperanza que en la poesía un hombre podría encontrar para encarar el acecho de la muerte. Tal vez esa perplejidad frente al poder salvífico del verbo encuentre una respuesta al apelar al gesto del poeta hacia el final del libro.

Cuando entre los poemas del libro 10 de junio, alusivos a la matanza del Jueves de Corpus Christi, de 1971, en la Ciudad de México se lee: “Nunca les importó a los asesinos/ mancillar las conciencias, acallarla/, lanzando su estúpida violencia/ sobre los estudiantes. Voz en cuello/ repetían consignas fratricidas./ No supieron, ilusos, que las letras/ y cantos perpetuarían, después/ de cuarenta años, como ahora, todo/ el tamiz de las señales mágicas/ que nacieron de la sangre y su muerte.”

Señores asesinos –tedio, desesperanza, invierno– sepan ustedes, parecen gritar estos versos, que la poesía es, al final, un acto solidario con los hombres. Un acto que habrá de germinar más allá del vacío de la muerte. De su incomprensible silencio.

* Texto leído con motivo de la presentación del libro, llevada a cabo el 3 de marzo de 2013 en el Palacio de Minería de la Ciudad de México.

Acerca del autor

- Macultepec, Tabasco (1975). Economista y escritor. Autor de "Bajo el signo del relámpago" (poesía), "Todo está escrito en otra parte" (poesía) y "Con daños y prejuicios" (relatos). Ha publicado poesía, ensayo y cuento en diferentes medios y suplementos culturales de circulación estatal y nacional.

- 14 enero, 2024Contenidos digitalesLectura y salud mental, 1 de 3 (versión video).

- 28 diciembre, 2023Contenidos digitalesLectura y salud mental, 1 de 3 (versión audio).

- 6 noviembre, 2023Contenidos digitalesBienvenidos al primer episodio de “Un libro, una experiencia”.

- 24 octubre, 2023EconomíaLa pretendida asepsia ideológica del liberalismo